Apremavi participa do Encontro Anual do Observatório do Clima

Apremavi participa do Encontro Anual do Observatório do Clima

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, São Paulo sediou mais um encontro anual do Observatório do Clima (OC), reunindo um número histórico de cerca de 200 representantes de 103 organizações da sociedade civil. O evento ocorreu durante a terceira onda de calor do ano, que atingiu a capital paulista e outros estados brasileiros.

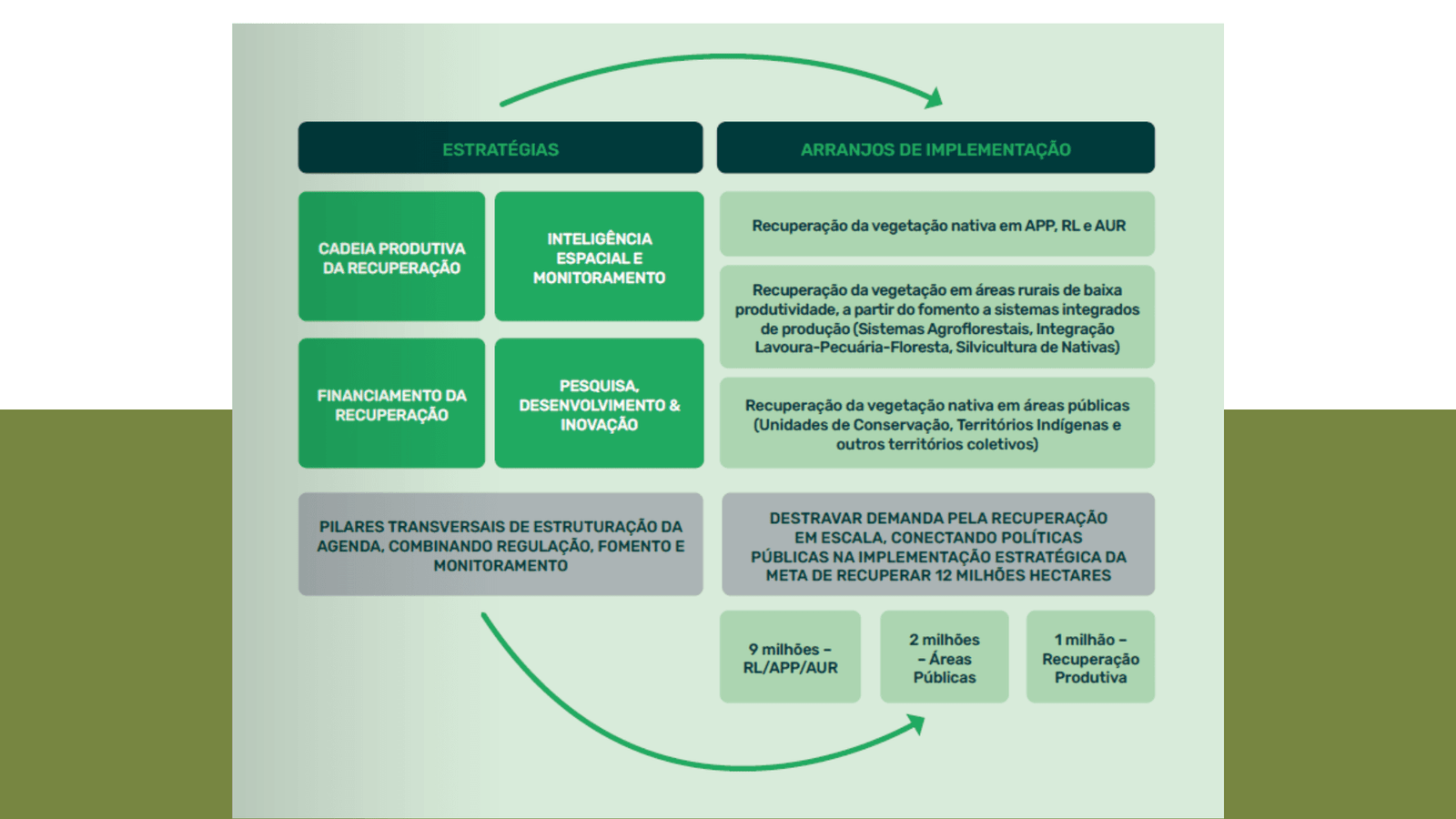

Durante o encontro, a maior rede da sociedade brasileira dedicada às mudanças climáticas debateu os desafios da agenda ambiental e a atuação do OC em 2025. Entre os principais temas discutidos estavam a preparação para a Conferência do Clima da ONU (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém (PA), os impasses das negociações climáticas, a agenda política nacional e o engajamento da sociedade para ampliar o debate sobre a emergência climática.

A assembleia geral, instância máxima da governança do OC elegeu duas novas integrantes para o comitê de coordenação e referendou a recondução de Marcio Astrini para mais um mandato de cinco anos como secretário executivo da rede. O evento também marcou a recepção de 14 novas organizações ao Observatório do Clima, ampliando ainda mais seu alcance e representatividade.

A Apremavi é uma das organizações fundadoras do OC, e sediou a celebração dos 15 anos da rede em 2017. Atualmente a instituição participa ativamente dos Grupos de Trabalho (GTs) de Políticas Públicas e de Gênero e Justiça Climática.

“A crise climática está se fazendo presente de forma contundente e em muitos casos, avassaladora. Não podemos mais nos permitir fazer mais do mesmo. Se não tivermos a capacidade de pensar e implementar planos e políticas muito mais audaciosas, arrojadas e efetivas, vamos acabar normalizando a tragédia”, relata Miriam Prochnow, cofundadora e diretora da Apremavi, que representou a instituição no evento. Miriam também aponta que a sociedade civil precisa cobrar do governo ações concretas e imediatas, para na COP poder mostrar resultados: “a COP não pode ser somente um espaço para lançar planos, precisamos de ações implementadas”.

Outra grande preocupação é com relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, é uma atividade contraditória com as medidas necessárias para para combater os efeitos das mudanças climáticas. Suely Araújo, Coordenadora de Políticas Públicas do OC, fala sobre esse assunto em artigo publicado no Boletim do OC e critica a pressão política para essa exploração: “A prioridade é para o dinheiro que o petróleo gera, mas as perguntas são: Quem realmente ganha com isso? Quais os custos associados à expansão da produção de petróleo, considerando tanto os gigantescos subsídios governamentais envolvidos quanto, principalmente, os efeitos da queima de combustíveis fósseis para a piora do aquecimento global?”

Encontro Anual do Observatório do Clima durante os dias 18 e 19 de fevereiro em São Paulo (SP). Foto: Miriam Prochnow

O Observatório do Clima

É uma rede de organizações da sociedade civil brasileira dedicada à construção de um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável, na luta contra a crise climática. Fundado em 2002, o OC tem como objetivo promover a transparência, a participação social e o fortalecimento das políticas ambientais, com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa e na adaptação às mudanças climáticas.

Autoras: Thamara Santos de Almeida e Miriam Prochnow com informações do Observatório do Clima.

Foto de capa: Arquivo Observatório do Clima.